Con esos objetivos claros, toda vez que tuvieron que parar el país, los cabecillas gremiales han evitado siempre que el movimiento se desmadre y la clase obrera ponga en peligro el dominio patronal. De hecho, la política permanente de la dirigencia sindical es evitar que la clase obrera se ponga en movimiento: no hacen paros; si los hacen, los convocan “por televisión, sin asambleas y sin movilizaciones; y si hacen paros con movilizaciones, llenan las columnas de patotas y barrabravas a sueldo, o solo mueven a los delegados y los sectores más fieles de la base. Y en todo caso, siempre lo hacen para obligar al gobierno a abrirles un canal de negociaciones, retrocediendo si ven que la situación se desmadra.

El mejor ejemplo de eso fue bajo el gobierno de De la Rúa, cuando ante la desocupación y la miseria extremas se vieron obligados a hacer 13 huelgas generales, pero se ausentaron de la Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001, mientras el pueblo enfrentaba la represión cantando “adonde está/que no se ve/ esa famosa CGT…”

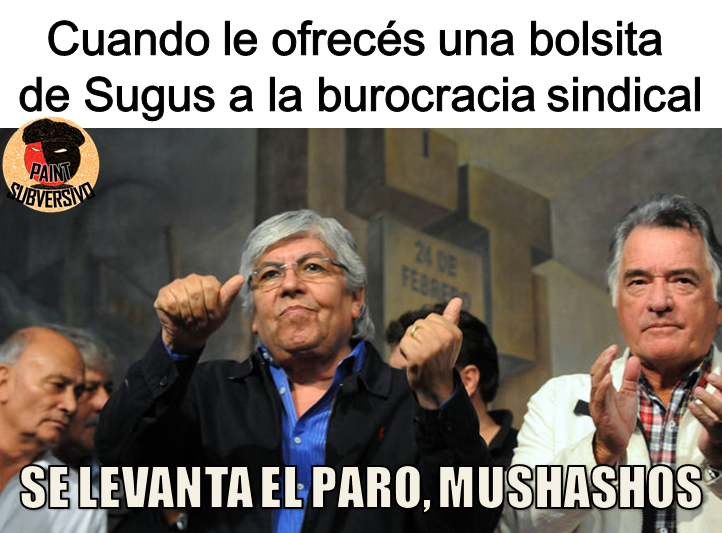

Luego del argentinazo del 2001, las CGTs se volvieron aún más conservadoras y apegadas al poder político, siendo su máxima rebeldía los tres paros contra el impuesto a las ganancias de los sectores que respondían a Moyano y Barrionuevo; y hacia adentro de sus gremios fueron alejándose de los afiliados y estrechando lazos cada vez más fuertes con las patronales, haciendo de “policía política” dentro de las empresas, y ganando el odio y el desprecio de cada vez más laburantes.

Pero a pesar de esto, al no haber sido barridos de sus cargos, aún conservan el poder de evitar que nuestros sindicatos sirvan para luchar. Y devolverles ese carácter de herramientas de lucha es nuestra necesidad, y nuestro deber.